子供たちの自立支援を行うキャンプを開催しました。

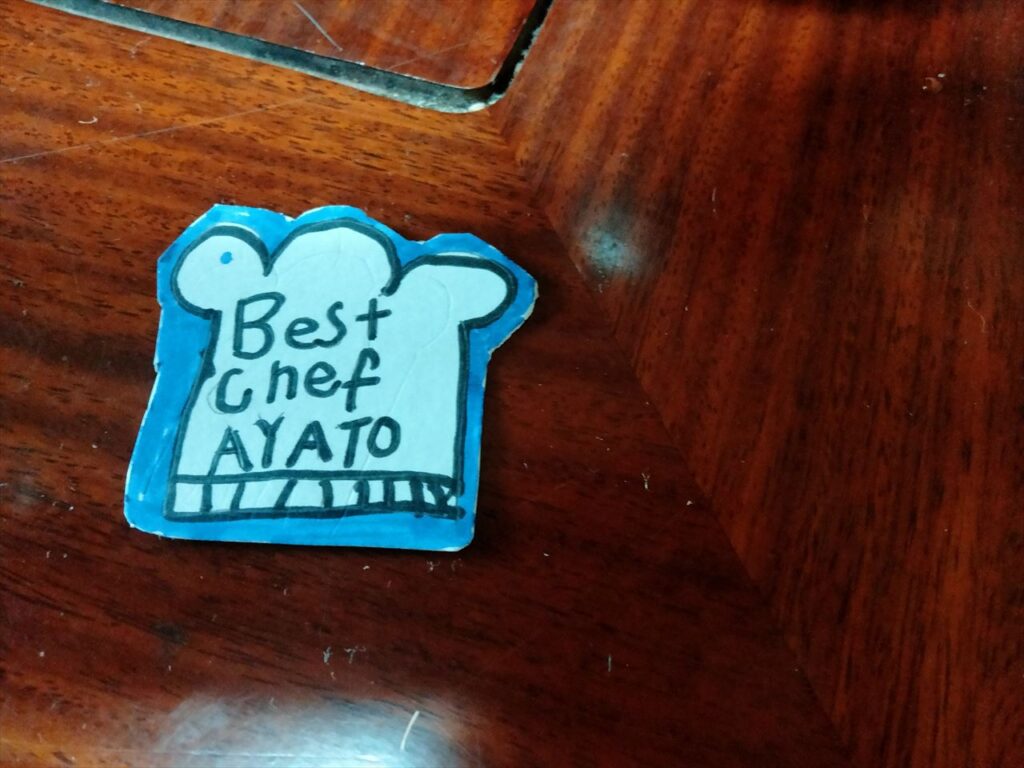

バーベキューをしたり、川遊びをしたり、もちろん遊びもバッチリ行いますが、食事の容易や片付けなど、自分のことは自分でやってもらいます。

最初はあまえんぼうだった子も、なんとか自分の力でやり遂げることができました^^

自分の力の可能性を知ろう

普段は甘えられるお父さんやお母さんがいるかもしれませんが、キャンプ中は父母はいません。

駄々をこねても泣きじゃくっても、代わりにやってくれる人はいません。自分でやるしかないのです。

実際、上手くいかずに泣く子もいました。川から帰る際、荷物が自分では持てないとのことでした。

「一人じゃ無理だから手伝って!」

ここで手を貸すのは簡単です。一緒に持ってあげればすぐにその場は収まるでしょう。

しかしながら、これは問題の先送りというか、なんの解決にもならないと自分は思ったりします。

泣き続けるシーンを見ることは心苦しいですが、そこに手を貸してしまうことで、本人の成長の機会を潰してしまうとしたら、そちらの方がもったいないと思います。

そのため、物理的に作業を進めるためだけの手の貸し方などはしません。

成長を後押しするためにのみ手を貸すのです。

「これまではうまくできなかったりしたかもしれないけど、工夫したら自分でできるようになれるよ。そのためにはこういうのも試せるし、こういうこともやってみたら?」

最終的に一人で自分の荷物を持ってこれたお子さんを見たときは、ちょっと感動しましたね。

お母さんに会いたい…と泣き出す子もいました。

そのこは日本語がほとんど話せないため、他の友達とのコミュニケーションが限られるのもホームシックになりやすい要因だったと思います。

しかしながら、言葉はあまり通じないながらも他の子供達と楽しそうに遊んでいるのを見るのは微笑ましかったですね。

最終日には、かき氷を食べながら「これは最高の食べ物だな!」とご満悦で帰っていきました。

キャンプ内容

2,3日目は雨予報でしたが、なんとありがたいことに両日ともほとんど雨は降りませんでした。

ということで、バーベキュー以外に川遊びも流し素麺も無事にできました。

良かった良かった。

スタッフの成長機会に

子供たちとの3日間はスタッフにとっても良い成長の機会になったと思います。

小さい子供たちにはすべてを安心して任すことはできないとハラハラしたり、気になったりする中、これなら任せられるとか、あの子なら任せられるとか、少しずつ安心感をもたらしてくれる子供たちがいたりします。

逆に、一緒にいて行動を見ているうちに、見ていないと心配だという思いが強くなるような子もいたりします。

これらのことを実際に当事者として体験できたのは素晴らしい体験だったと思います。

『周りからの信頼度というのは本人の行動次第で大きく変わる』ということを実感してもらえたと思うので。

スタッフは「周りからの信頼度をしっかり得られているか不安」だということだったので、その改善の糸口を見つけることができたかなと思うのです。

なにかミスをしたり上手くいかなかった際に、「自分には能力がないからしょうがない。私のせいだ。私が悪い…」と思い込むことは、周りの人からは「可哀想」、「失敗はあるよ、しょうがないよ」と気の毒に思ってもらえるかもしれません。本人としても「自分はちゃんと非を認めております」と誠実な姿勢でいると思いやすいかもしれません。

しかしながら、この姿勢は自身の成長機会を大きく損なうと自分は思っています。

非を認めると言ったら潔い風に聞こえるかもしれませんが、自分の目には、その後に改善しようという努力をせずに逃げているという風に映ります。

次は大丈夫だねと安心して任せる信頼度は構築されません。

「できない~!」とただ泣いて駄々をこねる子どもと同じような行為に映るのです。

実際、自分ではなく、他の子どもがそれをやっているのを実地で見ることで、自分の行動をその子を通して見る機会を得られたねと、スタッフには伝えました。

信頼度を得るのは、失敗したかどうかではなく、その後の行動次第だということが腑に落ちれば、次に何か失敗したとしても、その際に思いつく考えは「人に非難されないようにどのように伝えたらよいか」とかそんなことではなく、「次失敗しないようにするにはどうしたらよいか」というような前向きなものになると思います。

最後に

皆、怪我もなく楽しく無事に過ごせて良かったです。何かしら学び取ってくれるものがあったら幸いです。